ITO Obstetrics & Gynecology Clinic

- 2025.11.13

- ベビーアルバムを更新しました

- 2025.11.13

- お知らせを更新しました。

- 2025.8.1

- トピックスアイを更新しました

2025.11.

2025.9.

■今まで無料で行ってきた母乳外来ですが、資材や光熱費の高騰のため有料とさせていただきます。ご了承ください。

1回 500円

■出産後3日目退院か4日目退院か選べるようになります。

3日目退院で4日目来院のご都合がつかない方は、4日目退院をお勧めします。

■面会が条件付きで可能になります。

2024.5.

2021.11.30

2021.9.9

2022.3

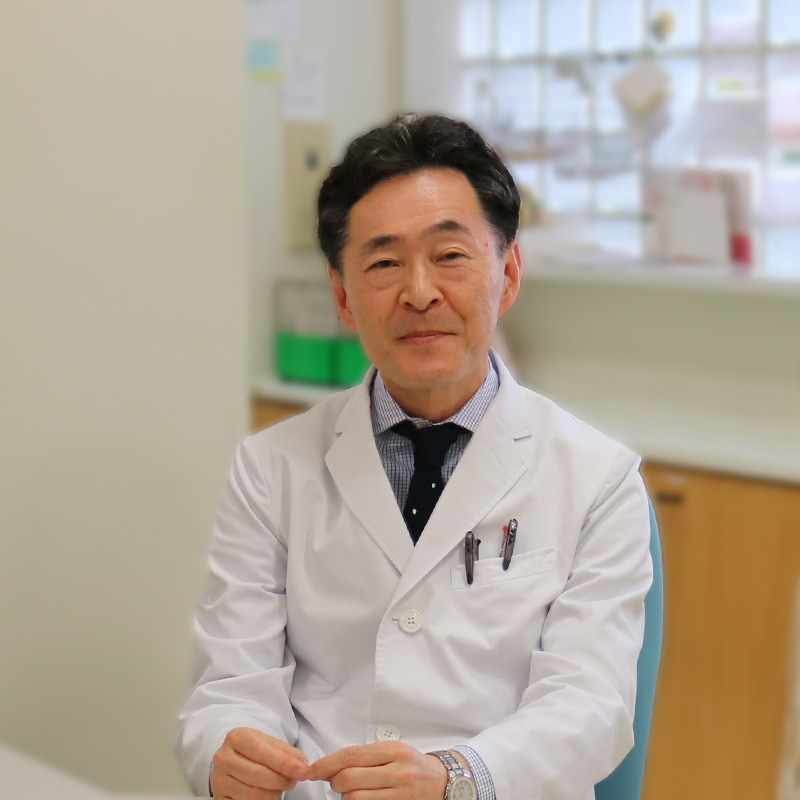

私の父がこの地に産婦人科を開院してから、60年がたちました。

私が引き継いでからは20年になりますが、社会情勢の変化や医療の進歩に伴い、産婦人科医院に求められるものも少しずつ違ってきています。

そのニーズに答えるべく、スタッフ一同努力を続けています。

現在、当院が取り組んでいることは、

1)新生児蘇生法の修得と実践

2)母乳育児の推進

3)乳腺エコー(乳房超音波検査)

の3つです。それぞれについてこれからご紹介いたします。

院長 伊藤 英一

母乳育児をめざすママさん、乳房・乳首のトラブルや困ったことはありませんか?

当院では、専任の助産師が母乳育児のためのケアを卒乳までサポートいたします。

病院に併設する母乳外来専用のスペースを設けていますので、ゆっくりと落ち着いてご相談や手当てを受けていただくことができます。

こんな時はどうしたらいい?誰に相談すればいい?...など、母乳に関することだけでなく、育児の相談もいたします。

お一人で悩んでいないで、どうぞお気軽にお申し出ください。

ご出産を終えた後も、安心して育児を楽しんでいただけるように、私たちはママさんを応援してまいります。

病院に隣接した母乳外来。

病院の診察室や病室とはちょっと違う、家庭的な雰囲気です。

ご自宅にいるときのように、赤ちゃんもママもリラックスしてお過ごしください。

まずは赤ちゃんの成長やママの元気な姿を拝見。赤ちゃんとの生活の中で、何かお困りのことや心配なことなどはありませんか?

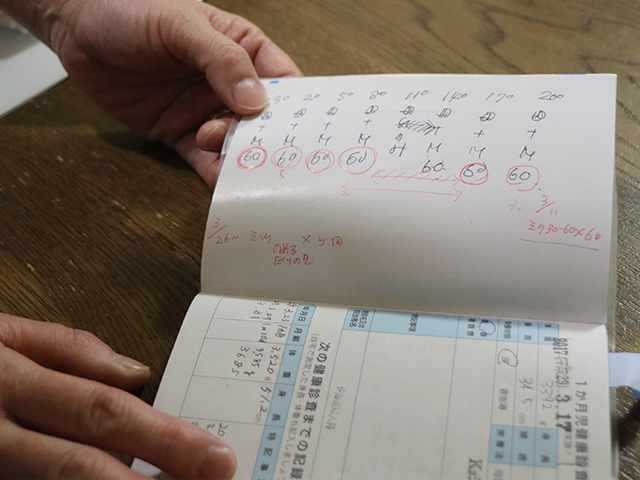

母乳が足りているかどうか、ミルクをあげる時間と量は...など、赤ちゃんの成長に合わせてきめ細かくアドバイスいたします。

お一人ずつ仕切られたプライベートな空間で、赤ちゃんと一緒に安心してお話や施術ができます。

超音波診断装置を使用し、乳房の状態を調べる乳腺エコー。

マンモグラフィには映りにくいと言われる高密度乳腺が多い日本人の、とりわけ若い方でも微細な病変を見つけやすいとして近年評価が高まってきました。

マンモグラフィのようなX線を使用しませんので、妊娠中でも安心して受けていただくことができます。

また乳房を圧迫せずに検査をするので、痛みの心配もありません。

目前に控えた出産・育児とこれから先の長い未来のために、患者さまご自身の健康を守っていただきたいとお薦めしている検査です。

「すべての分娩に新生児蘇生法を習得した医療スタッフが新生児の担当者として立ち会うことができる体制」の確立を目指し、日本周産期・新生児医学会による新生児蘇生法(NCPR)普及事業が2007年7月からスタートしました。

出生時に胎外呼吸循環が順調に移行できない新生児に対して、いかにして心肺蘇生法を行うべきかを学ぶ「新生児蘇生法(NCPR)講習会」を受講し、試験に合格することにより「新生児蘇生法修了認定」の資格を取得します。

当院でも医師だけでなく、助産師・看護師がこの資格を取得し、新生児の救命と重篤な障害の回避に貢献しています。

インファントウォーマーで迅速に適切な処置が行われます。

新生児蘇生法の理論と技術をさらに習熟するために、院内でも定期的にトレーニングを行なっています。